人們常以「憂鬱」形容自己情緒狀態,說出「我感到憂鬱」等語,http://atlasofemotions.org/

然而憂鬱並不是一種情緒。著名的心理學家,保羅.艾克曼(Paul Ekman)博士經由多年的研究將情緒分為五大類,分別是:生氣(Anger)、恐懼(Fear)、厭惡(Disgust)、悲傷(Sadness)和喜悅(Enjoyment),其中並未包含憂鬱。(見註一)。

對於人類來說,情緒是關乎生存的重要能力。情緒提醒我們遇到危機時,應該要作戰或是逃跑,像是「生氣」對應到的行為就是戰鬥,「恐懼」和「厭惡」對應到的行為就是逃跑。先前在〈面對焦慮感,我們無能為力?一起鍛練前額葉吧!〉中曾提過:「杏仁核負責感知戰或逃(fight or flight)的反應,甚至比視覺收到的訊號還快速,還沒看到事件發生就能夠感知到危險、負向情緒便在大腦內部悄然發生。」

一、 憂鬱不是情緒,而是長期的心理狀態

研究認為,憂鬱是由於長期受到思考、社交,以及生活中的大小事情所引發的症狀。通常是長時間、持續的「悲傷」──有時長達數小時、數天、甚至是幾個月,以及過去創傷經驗的累積,造成積鬱不振。若未有效的改善,就會演變成憂鬱。因此準確來說,憂鬱是指「經歷一段時間的病理狀態,而非短暫的情緒」,以憂鬱來形容心情,只是一種通俗說法,並非指涉醫學上所定義的憂鬱。

二、可以控制自己不要有負面的想法嗎?

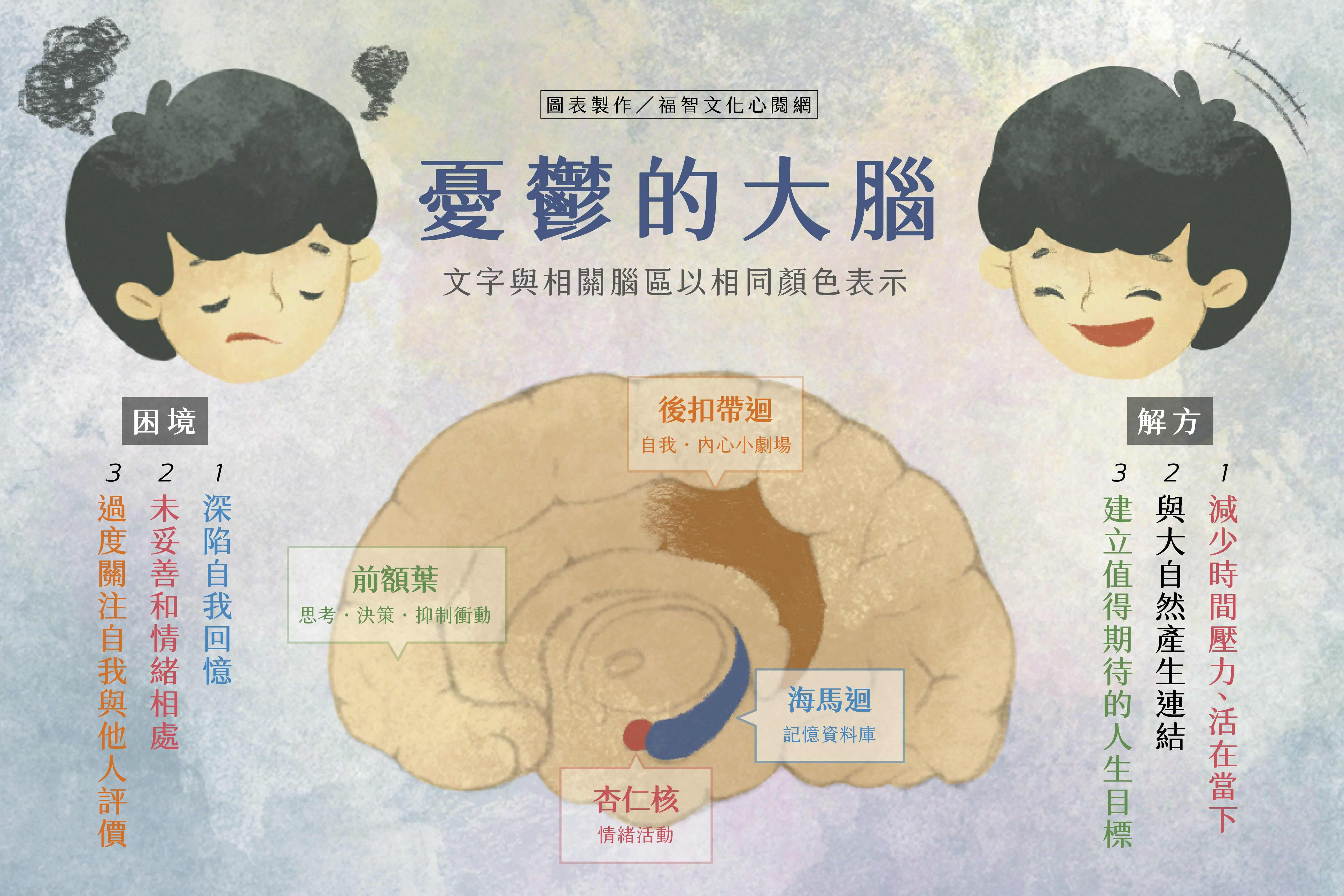

為了維持生命,人類腦部的許多構造和區域都屬於非意志所能控制的範圍,像是位於大腦最深層的腦幹,掌管呼吸、心跳,以及掌管情緒的杏仁核、掌管記憶的海馬迴等,這些深層腦部區域的自動導航活動相當迅速且旺盛,難以透過前額葉緩慢的意志力作用來控制他們的運作。

因此,當一般人對憂鬱症患者說:「你不要有那麼多負面想法,你要控制自己的情緒。」很可能是錯誤地認為患者可以透過意志力控制一切感受和情緒(事實上不然),並且給患者額增添了一種額外的壓力。實際上腦科學明確指出,人們會無時無刻地受到杏仁核與海馬迴影響,過去負面經驗的累積,都會一再地於危機發生時,發出訊號來「提醒」你。

三、憂鬱不是一天造成的

人們並不會在「一天內」就變得憂鬱。多數時候是先感到焦慮,隨著挫敗感的累積,逐漸失去信心和希望。久而久之,被淹沒在低落的情緒裡。杏仁核長時間處於活躍狀態,海馬迴則充滿了負面記憶且持續萎縮,並且使得前額葉難以順利的運作,以致於超過了身心所能負荷的臨界點,就失控陷入了憂鬱症。

研究指出,曾有童年創傷經驗,或者成長環境艱困、原生家庭狀況有問題的人,會較容易有憂鬱的傾向。原因是海馬迴裡存儲了深刻的負面回憶與事件,當獨處、發呆時,這些記憶時常會浮現出來,使人處於悲傷的狀態。若是長期如此,就會變得憂鬱了。

四、憂鬱症的困境

1. 掉入回憶的漩渦,受陷於自我世界

憂鬱症的患者,預設模式網絡(DMN)特別活躍,當他們處於頻繁的獨處或發呆,大腦並不會放空,而是在自己的

內心世界馬不停蹄地運轉,流動著各種資訊、記憶、經驗,並陷入無法自拔的悲傷之中。

2. 未曾妥善地與過去的自己相處

每天發生的記憶片段,若後續未曾再提取它,大腦就會自動幫我們移除掉,並將有用的資訊不斷增強。但若是事件的發生牽動很深的情緒時,留下的印象就會格外強烈,僅僅發生過一次就會牢牢的刻進杏仁核與海馬迴裡。

因此,若想要從根源改變自己,一定得花時間回溯過往的負面經驗,不是要去排斥或壓抑過去所累積的情緒,而是試著好好地面對它、處理它,最終才能夠放下它。

3. 過度關注他人怎麼看我、怎麼評價我

人類是群居動物,社群活動是人們維持關係與情感聯繫的方式。為了和他人取得良好的人際關係,乃至成為他人關心、注意的對象,我們很可能會變得相當在意別人對自己的評價。然而,過度在意他人看法的時候,往往容易陷入一味討好他人的困境之中,甚至為了他人眼中的自我形象而感到焦慮。長期下來,非但容易失去自我,更可能會掉入憂鬱的漩渦之中。

五、避免落入憂鬱,該怎麼做?

1. 減少時間壓力,練習活在當下

根據研究,住在都市的人們承受較大的生活壓力,相較於鄉下緩慢的生活步調,都市快速的工作節奏和追求效率的壓力,迫使人們不斷焦慮地望向未來,反而欠缺活在當下的踏實感。然而,這會導致人們腦部杏仁核過度活躍,間接使人變得易於憂鬱。

2. 與大自然的連結

人類從遠古以來直到農業社會,一直都居住在接近自然的環境,日出而作、日落而息、起居有常,直到這一兩百年才開始發明了電燈、建設出高樓大廈的城市,活在現代社會讓生活變得便利,但往往因為缺乏與大自然的連結而使人變得麻木,尤其是在疫情期間,少了外出、社交和旅遊,也造成更多憂鬱的傾向。

3. 建立良好的人生目標

依據馬斯洛的「需求層次理論」,將人的行為動機由低層次到高層次歸納為生理(Physiological Needs)、安全(Safety Needs)、愛與歸屬(Love and Belonging)、自尊(Esteem)、自我實現(Self-Actualization),滿足初階需求會進展到高階需求。

對於憂鬱症患者而言,在客觀層面上,未必有生理及安全層面上的危機,卻可能在主觀上出現一種對於人生的挫敗感,像是心裡想著,自己已經三十歲還住在父母家,別人會如何看待我?內心因而產生自卑與懷疑,產生足不出戶、厭食等生理影響。部分憂鬱症狀就是在這樣的青年危機中產生。雖然與客觀的事實不一致,卻無法抑制自己把每一件事都連結到「我很失敗」的想法上。

因此,我們在預防每一個階段都可能會遇到的年齡危機時,不免就要問問自己:我的人生是在追求什麼?我想要達到怎樣的境界?我會想要一輩子去追求這個目標嗎?如果任意地將他人的預期拿來當自己的目標,往往就會在達到目標後,發現真正的自我未曾被實現就會使人感受到挫敗。我們真正應該要做的是,對未來有良好的規劃,並且踏實地執行,從過程中獲得成就感。

綜上所述,我們若能夠好好地與自己連結、與自然連結、與他人連結,就能化解沮喪和挫敗感造成的精神困境,意識會變得強壯,更能夠覺察到自己的情緒狀態,釐清自己的生命議題,回到當下,進而脫離憂鬱的深淵。

註一:情感地圖網站

採訪撰文/蔡政修

教授 — 吳昌衛

臺北醫學大學心智意識與腦科學研究所教授

臺北醫學大學醫學人文研究所副教授

國立中央大學生物醫學工程研究所專案助理教授

美國國家衛生研究院藥物濫用研究所博士後研究

國立臺灣大學電機工程學系博士

國立臺灣大學電機工程學系學士