2021年末,耗時三十年拍攝的紀錄片《達賴喇嘛:大腦故事》(UPPER STORY)上映,除了進行一場宗教與科學之間的精采對話,更在片中呈現了同理心與慈悲心的差異。

電影中,僧人馬修.李卡德(Matthieu Ricard)接受了大腦觀測研究,實驗人員邀請馬修同理他人的痛苦,結果,馬修的身體感知卻出現了溫暖等較正面的感受,且相應的腦區也活躍起來,令人意外地是馬修並未感受到痛苦。馬修說:因為他做了慈悲觀想。

接著,實驗人員請馬修不要做慈悲觀想,只需要「同理」,儘可能感同身受即可,如此僅僅過了半個小時,他就精疲力盡。然而當馬修又開始慈悲觀想,大腦隨即亮起正向情緒腦區的網絡,產生了回饋、愛與溫暖等正面感受,馬修也逐漸從精疲力盡中恢復過來。

究竟「慈悲」與「同理」的差別到底為何?為何同樣是體會他人的感受,卻會有如此巨大的差異?它們又是從何而來的呢?

模仿:人我互動、同理心的基礎

同理心的基礎,來自於「同感」或「同情」,例如:當他人受傷時,我們也能夠稍稍體會到他們的悲傷與脆弱,下意識地產生相似的感受。然而這些同感或同情有時僅是一瞬之間的感受,未必經過理智的分析,而這,便是「鏡像神經元」在腦內作用的結果。

鏡像神經元對應著同理心的三個面向:透過表情、語調去猜想對方感受的情緒同理;透過一舉一動來預測對方將會怎麼做的行為同理;以及試圖理解對方動機和意圖的認知同理。前兩個面向讓我們下意識地「模仿」(或至少在腦中揣摩)他人的情緒、說話內容和方式、動作及其背後的用意等,使得我們能夠分享他人的情緒經驗。這些揣摩即為同理心的基礎,也是為何我們不需學習便可精確地辨認不同語言文化背景的人們,其肢體語言與臉部表情背後代表的情緒反應。

同理心的困難:放下自我

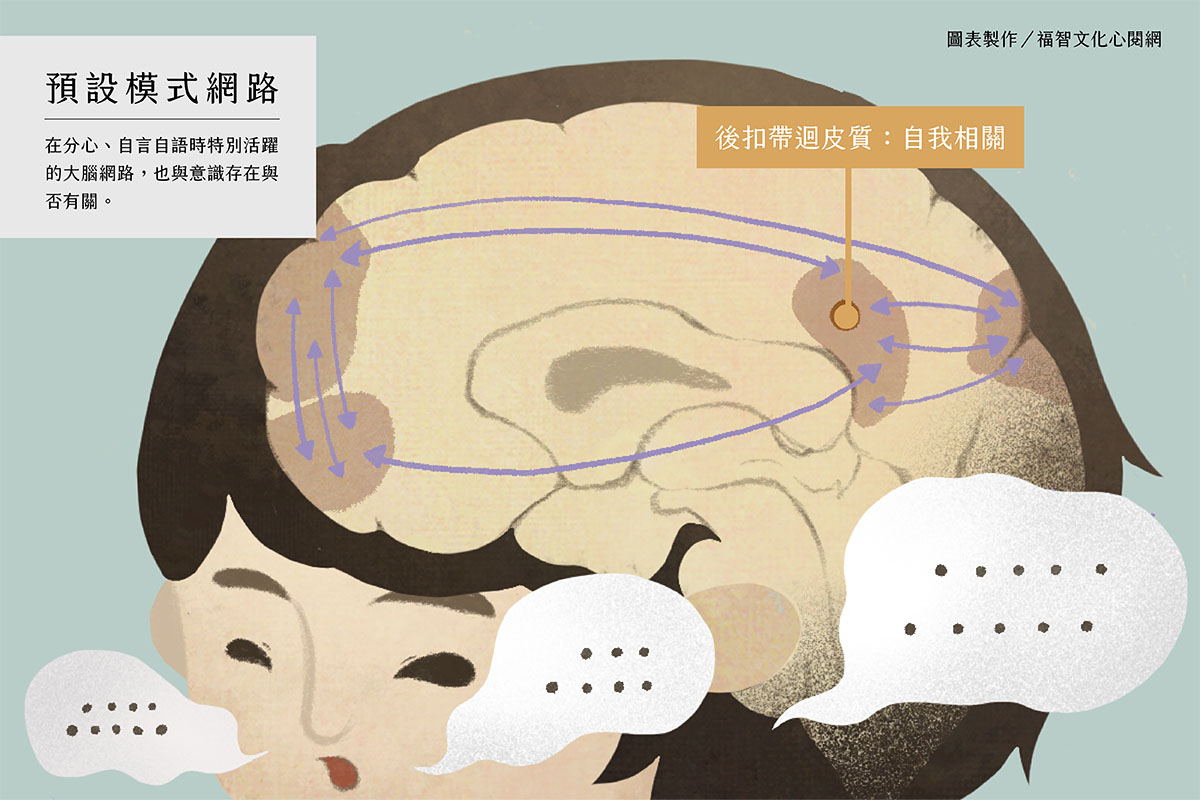

鏡像神經元網絡讓我們能夠分享他人的情緒行為,而「認知同理」或是「換位思考」則要進一步將自己置於對方的情境中、與對方的經驗產生共振與同感——這一點在實際操作上相當困難,因為這涉及腦內與「自我」有關的後扣帶迴皮質(Posterior cingulate cortex, PCC)。

後扣帶迴皮質主導我們提取與生命相關情節的記憶、形塑自我意識,為調節我們注意力的「預設模式網路」(Default Mode Network, DMN)中重要的一環。個性上,總是遇事推託、置身事外、自掃門前雪的人,他們後扣帶迴皮質的活躍程度高於平均值。另有研究發現,如果後扣帶迴皮質過度運轉,容易產生憂鬱傾向。

研究指出在現代生活中,當我們處在發呆、恍神的不專注狀態裡時,便會沉浸在預設模式網路的強力運作之下。這時,後扣帶迴皮質會讓我們陷於自我中心的思維中,較難對他人產生同理。因此,我們需要經過刻意的練習,才能將自己放下來,體會他人的感受。而在較單純、較少利益糾葛的環境中,更容易產生同理心,這也是為什麼擔任志工或義工的時候,不須刻意叮囑自己,便會自然而然地為他人無私奉獻。

僧人馬修的大腦怎麼了?

在《哲蚌寺對話錄:達賴喇嘛與科學家談心智、正念覺察力和實在的本質》(2021年,聯經出版)中提到觀測馬修進行同理及慈悲時大腦反應的實驗,顯示我們都有同理心,生來就有具有和他人痛苦發生共鳴的能力。然而未經訓練、過度同理,容易導致煩惱,產生負面效應;慈悲心訓練可以轉化我們應對他人痛苦的能力,產生正向愉悅的效應。

這也是為什麼馬修在進行慈悲觀想時,能夠體會他人的感受,卻不會因為同理而造成自身的痛苦。而能夠如此,有賴於他長期的禪修靜坐。根據研究,禪修者的大腦一生都非常的活躍、平衡且未曾退化,能夠享受到較多的「平靜」與「喜樂」。

這邊所提到的靜坐,與發呆不同。當我們處在所謂「發呆」的狀態時,預設模式網路會自動產生一堆雜念出現在腦海中、不受控制;如果發呆時間的太久,還會引領我們陷入憂鬱。而禪修中的靜坐則是一種高度專注的狀態,靜坐時可以同時省思外在感受、覺察內心思緒,達到大腦網路的內部平衡。

在「自我」與「他人」間找到平衡

在人類以狩獵、採集為主的時代裡,人們傾向共享的生活方式,畢竟當時可沒有冰箱可以保存食物,必須要儘快地把糧食分享出去,最大化群體的利益。然而在十萬年後,隨著人類進入農業時代、學會耕作和囤糧,不再容易食物匱乏。加上資本主義興起,人類在兩百多年內迅速轉變,成為不再喜愛分享、只在乎如何獲取個人的最大利益的物種。

可是別忘了,老祖宗們一直過著互助的生活——這是我們大腦的運作基礎。從演化的角度來看,大腦沒辦法在短短幾百年就變得「自私自利」。生物為了將基因傳遞下去,固然會有自我中心的設定,但事實上,人類的大腦並未隨著時代的進步而有結構上的改變。我們必須發揮智人的特點,試圖理解他人心中的想法,並儘可能地表達自我讓他人易於理解,才能練習維繫良好的人際互動關係。

在基礎的模仿以外,高階的認知同理心、以及慈悲心是需要慢慢培養的。當我們換位思考或產生慈悲心時,其實就是在訓練前額葉,而這些為他人付出的經驗,也會再從預設模式網路連結到負責存儲記憶的海馬迴裡面。在實踐慈悲同理心後所得到的正向記憶,會使得人們更願意主動地去同理、關懷他人。藉此,自己不僅複習了美好的回憶,同時也連結正向情緒的腦區,形成一個良善的循環。因此,反覆實踐利他的行動、增強利他的內在動機,會讓我們更能接近慈悲心的作用,使自己感受到溫暖,並且不容易陷入哀傷、遠離憂鬱。

採訪撰文/蔡政修

教授 — 吳昌衛

臺北醫學大學心智意識與腦科學研究所教授

臺北醫學大學醫學人文研究所副教授

國立中央大學生物醫學工程研究所專案助理教授

美國國家衛生研究院藥物濫用研究所博士後研究

國立臺灣大學電機工程學系博士

國立臺灣大學電機工程學系學士