有位媽媽曾帶著孩子到我的門診,開口便說:「這孩子以前脾氣很溫和,但最近脾氣變得很火爆,說幾句話就顯得不耐煩。要他多吃一點,他就重重地放下碗筷回到房間,還很大力摔門。」

當我詢問孩子怎麼了?其實孩子的回應也很單純。孩子說:「因為我吃不下,但媽媽一直要我多吃一點,我不知道該怎麼回她,心情很煩就想回房間,在房間裡,我什麼也沒辦法做,只能待在裡面掉眼淚。」

這是典型兒少憂鬱的表現,除了情緒低落的現象外,更多是因心情不好而引發的煩躁、易怒等行為表現。許多大人會以為孩子只是青春期、叛逆,卻忽略了這可能是兒少憂鬱的症狀。

從細節處觀察孩子行為背後的情緒

對孩童而言,要覺察自我情緒是一件十分困難的事,加上看不見自己的表情,也尚未具備辨識每一種情緒反應的能力,所以很多時候孩子也不明白自己為什麼會有這樣的行為。相反的,看到孩子的表情和行為的父母容易過度在意,也因為擔心孩子給旁人的觀感不佳,未能第一時間去感受孩子的情緒,因此喪失理解孩子內心的機會。

許多文獻指出,兒童會以身體不舒服或是非語言類的行為來表現情緒,例如肢體動作、眉頭深鎖、哀聲嘆氣等都屬於非語言的表達。有時,面對無法負荷的壓力,孩子更可能會以原始行為來表達情緒,像是暴怒、抓頭髮、撞牆壁、歇斯底里的哭鬧等,在心理學上,我們稱為「退化行為」。當有類似的行為出現時,若家長能夠適當應對,像是站在孩子的角度去理解他的行為和情緒,透過詢問關心他所在意的事物等,就能使孩子快速適應壓力,回復到比較有條理、可溝通的狀態。

憂鬱症的成因:生理與環境

普遍來說,現今醫學認為憂鬱症來自「生理」與「環境」的雙重病因。

1、生理因素:

每個人都擁有與生俱來的稟賦、個性,某些特質會使人容易感到憂鬱及焦慮,例如:有完美主義傾向的人比較難以放鬆、缺乏彈性,容易使自己過於勞累;個性上容易鑽牛角尖的人,則是時常陷入負面情緒就走不出來。此外,基因遺傳也屬於生理因素的範圍。

2、環境因素:

先天氣質與後天環境會相互影響,除了先天的個體差異外,不論是兒童、青少年或成人皆深受生長環境影響,尤其是原生家庭更是影響劇烈。然而,由於兒童與青少年是尚未獨立的個體,受到家庭的影響又較成人更為密切,因此要幫助兒童與青少年度過憂鬱症,必須先從家庭環境下手,並延伸到學校課業與人際關係。

覺察之後進一步探問,通常會發現這些情緒的反應不是單一事件。根據臨床諮商的經驗,這些不快樂的源頭,可能涵蓋了童年陰影、來自對未來的恐懼,甚至是深受外在環境影響的潛意識作祟。透過懷著好奇心而不帶批判的探問,可以去除主觀的預設立場,有時更能辨識自己的非理性思維。

這裡需要補充一點,父母情緒張力大,時常激烈爭吵、關係疏離等,孩子的憂鬱指數會比較高,但是這並不代表孩子的憂鬱問題都是因父母或家庭造成的。憂鬱症的成因十分複雜,需要醫生進行全面的理解、努力還原所有可能引起憂鬱的因素、陪伴患者及其親屬一同梳理,才能給予適切提醒與藥物協助。我也相信:每一個人都是獨特的,需要的不是分類,而是理解。

不想用藥怎麼辦?

有一些家長對於用藥有著莫名的擔心,站在醫師的立場,我期待家庭、學校、醫院之間能有好的合作,一起讀資料、討論心中顧忌,有效地溝通、相互支持,使用藥物合併心理治療的方式進行醫治。我希望家長和孩子都能夠開誠佈公與醫師討論心中的擔憂,更鼓勵家長們向其他精神科醫師尋求第二意見。最重要的,是不要因為莫名的擔心就拒絕治療,也不要光從網路蒐集資料,可多方閱讀已出版的相關書籍。

用藥時也要注意,抗憂鬱劑並不是興奮劑,它並不會產生亢奮的效果,而是協助孩子的腦內達到穩定、平衡的狀態。開始服藥後,通常需要兩週的時間才會出現療效,所以一定要配合醫師的囑咐,以利在回診時做進一步的評估。一般來說,服藥之後會優先改變孩子的生理現象,像是胃口變好、疲倦感降低、煩躁感減少,而主觀感受到心情改善,反而是比較後面的事情。

家庭治療的核心理念:人與人之間,是相互影響的。

父母管教孩子的時候,難免會有一些衝突與對立,一方面希望孩子快樂,另一方面又希望孩子過得健康又安全,因此該不該控管孩子的飲食、上網與作息時間等問題,便成了難題。在與孩子相處的時候,如果可以多從孩子的角度出發,小心拿捏分際,就能避免嚴重衝突,進一步避免孩子的情緒控制出現問題。

然而,現代社會的人際關係更令人憂心的是「疏離」。隨著時代轉變,親子相處的時間越來越少的趨勢,即使面對面,也可能各自看手機,而不交流。長期缺發交流,不習慣自我表達又具有強烈自我意識的孩子,進入青春期時往往會衍生出許多誤解與衝突。可以說,憂鬱的其中一個重要成因,是由於孩子無法辨識情緒。親子之間,若能夠多一些理解,在互動中覺察自己的內心想法,必然有助於減緩情緒的張力。

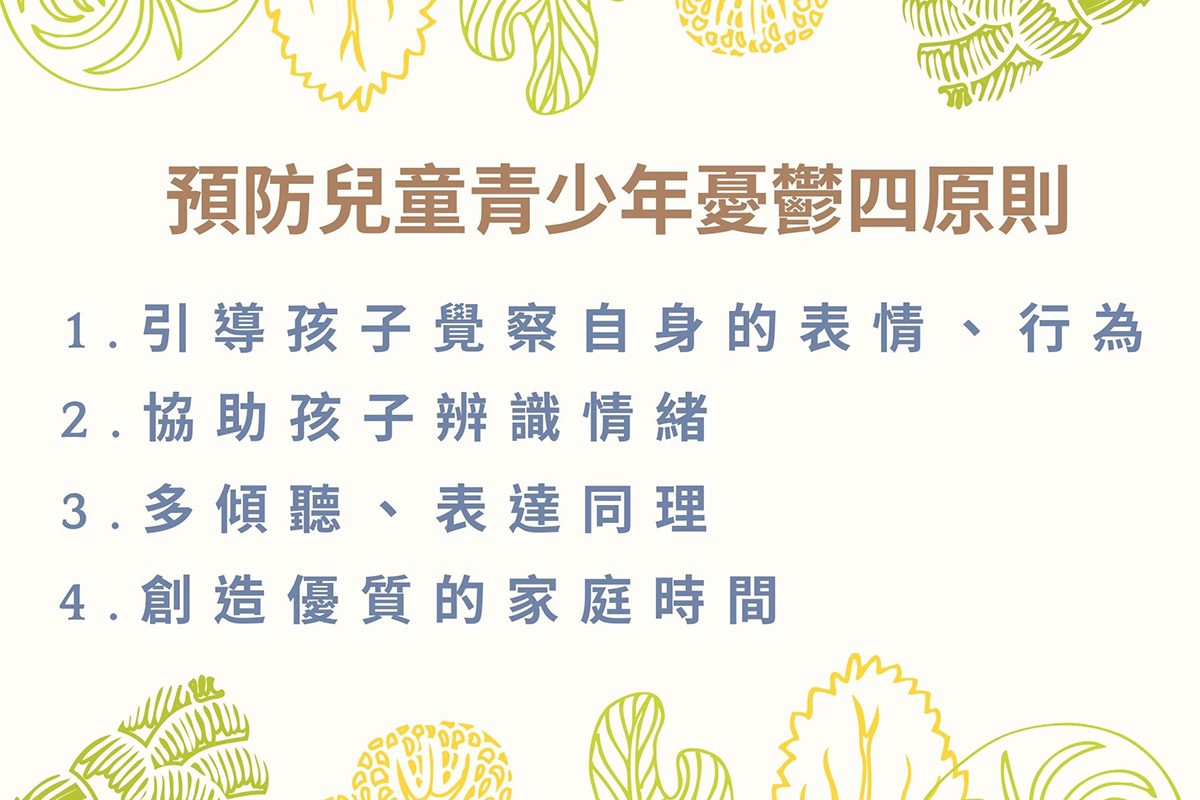

預防憂鬱四原則

最後,總結預防及應對兒少憂鬱的原則如下:

1、引導孩子覺察自身的表情、行為:

協助孩子從他人的角度,發現自己的表情變化、看見自己的行為表現,並討論表情和行為之中,是否有情緒或想法需要表達。

2、協助孩子辨識情緒:

詢問孩子的情緒,並透過成年人的經驗幫助孩子指認出情緒,幾次之後,孩子通常就可以認得:「啊!原來我這樣是難過,我那樣是生氣了。」

3、多傾聽、表達同理,避免直接跳到歸責原因、給予過多建議:

當孩子說出心情不好時,試著用同理的態度進行探問,而非歸責與建議,有時候,過多他人的主觀意見,可能又為孩子增加一層壓力,乃至於造成孩子不願意再表達自己的心情和想法。

4、創造優質的家庭時間、溝通平台:

邀請家庭成員一起放下手機,分享彼此近況,或進行家庭活動。

採訪撰文/蔡政修

醫師 — 郭豐榮

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師

英國倫敦國王大學精神醫學機構兒童青少年精神醫學碩士

中國醫藥大學醫學系學士