人們常在思考「什麼是快樂?」,卻無法找出令所有人滿意的標準答案。而「真正的快樂」又是什麼呢?同樣也是大哉問。

每個人對於快樂的感受和定義都不一樣,所以對於「什麼是快樂?」以及「真正的快樂又是什麼?」,很難一時半刻回答清楚。比起這種哲學家、宗教家式的探問,在臨床上,精神科醫師會使用的問句則是:

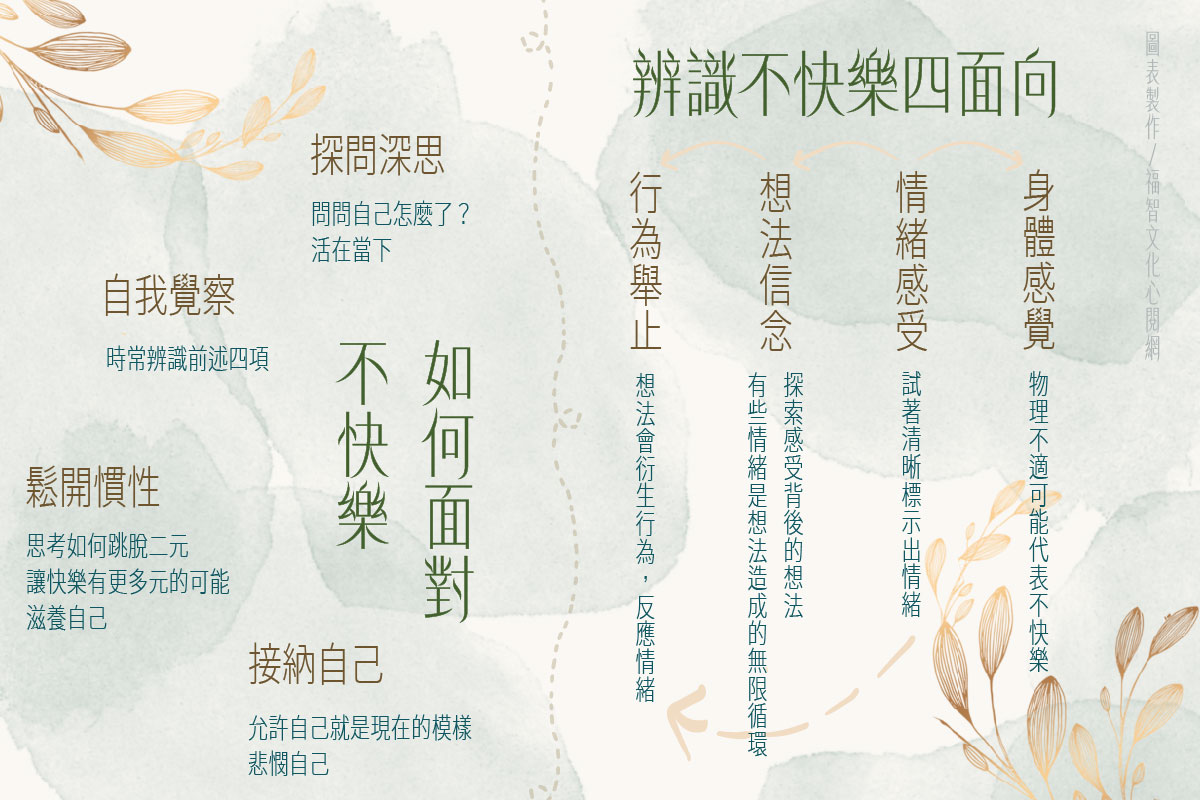

* 如何「辨識」出不快樂?

* 該如何「應對」不快樂?

一、四個面向辨識不快樂

想邀請你往下閱讀前先停下來、想一想以下三個問題:

* 是否時常衡量自己快樂或不快樂?

* 是否可以發現自己正處於不快樂?

* 是否知道自己做什麼事情會快樂?

如果有些人的答案都是否定的,可能就意味著自己對「快樂與否」的概念相對模糊,那麼也就很難真的讓自己變得快樂。想要了解快樂,得從辨識「不快樂」開始。以下就讓我們從不同的角度出發,試著從四個步驟開始練習吧!

1、關注身體感覺

有時在診間會遇見總是在說著身體不舒服的人,這邊痠、那邊痛,身體帶給他好多困擾,但生理檢查卻找不出任何問題。其實身體的不適,可能反應的是精神層面的累積;反覆抱怨的話語底下,沒說出來的是:「我不快樂。」

這時候反而需要靜下來,聽聽看身體(感受)想表達什麼?譬如:胃痛,並不光是反映胃生病了,可能同時反應了身體的疲憊和緊張,或許需要進一步檢查生活、工作的安排,看看是否常因過度忙碌而忘記吃飯;胸悶,也可能不是胸腔真的有狀況,而是情緒卡住了、感受到委屈才如此。這些都是身體訊息更深一層的表達。

2、標示情緒

關注身體的感覺,會有感受;當感受出現後,勢必會伴隨著情緒;如果沒有意識到這些情緒,就沒辦法做出調整。經歷情緒時,試著去標示、描敘這些情緒,練習具體感受它,幫助自己釐清處境、分辨苦樂,方能進一步採取行動。

3、行為

行為從想法而來,如果能正確標示、理解自己的情緒,便更能清楚地覺察、改變自己的行為。譬如有些非常焦慮的家長,可能會因為孩子一次小考成績的不理想,開始產生一連串災難式想法:連這麼簡單的內容都不會,以後大考一定更慘,如果沒有考上好學校、找不到好工作怎麼辦?進而責備自己沒把小孩顧好、同時逼著孩子全科補習。

例如:有些人認為凡事一定要公平,如果這次是他,下次就得是我。可是冷靜想想,人世間哪有什麼事絕對公平的呢?所謂的「齊頭式平等」,本質上就是一種難以達成的理想。因此,辨識不快樂的過程,也需要揪出自己心中非理性的想法、概念。總是抱持著不合理的念頭、期待,就會因為做不到、得不到而不快樂。

4、觀察想法及信念

每個人都有不一樣的想法,因此應對各種情境時,自然會有不同的感受。正因為想法決定主觀感受,所以我們需要更進一步認識自己較深層的想法及信念,以避免卡在相似事件中,落入自動化思考的迴圈。

又或者有些人,老是覺得自己不夠好(想法),所以要加倍努力,保持兢兢業業(行為);有些人會認為自己不能失敗、人生不能有任何污點(想法),為此要求自己事事做到完美(行為),搞得自己身心俱疲。

二、面對情境時,我該怎麼做

1、整體性覺察自己正在經驗什麼?

想辨識現狀,需要練習同時覺察上述的四個面向,明確地感受身體的知覺、情緒、想法、行為,以及所處的環境。儘管這些面向通常是一連串的效應,但由於每個人關注事情角度的不同,也會造成面對上述四個面向時出現偏向性。有些人會過度強調身體症狀,有些人則是容易陷入情緒糾結而動彈不得;有些人受想法或信念綑綁,而總是做出慣性的行為,造成相同的結果反覆發生。

在習慣觀察自己、能夠同時整合四個面向後,才算是達成更全面的自我覺察(self-awareness),也才能進一步尋找解方。

2、接受自己現在的樣子

如果無法接受自己現在的樣子,就容易陷在「我不應該」的念頭裡面。腦中喧囂著:我不應該這麼脆弱、我不應該這麼衝動、我不應該這麼憂鬱,然後這些鞭策自己的內心戲,往往使自己感受到更大的壓力。

不論快樂或不快樂,請試著先允許、接納「自己就是現在這個樣子」。如實接納自己,方能合理看待自己。在臨床上,較能做到悲憫自己的患者,多半是比較快樂的。

3、探問而不批評,帶著關心來照顧自己

捫心自問:「我自己怎麼了?」、「我的身體不舒服、負面情緒、想法或信念以及造成我受困的特定行為,是從哪邊開始的?」

覺察之後進一步探問,通常會發現這些情緒的反應不是單一事件。根據臨床諮商的經驗,這些不快樂的源頭,可能涵蓋了童年陰影、來自對未來的恐懼,甚至是深受外在環境影響的潛意識作祟。透過懷著好奇心而不帶批判的探問,可以去除主觀的預設立場,有時更能辨識自己的非理性思維。

例如,看到演員、網紅都是俊男美女,因此越覺得自己不夠帥、不夠美、身材不好,不知不覺將外表與快樂二者綁在一起。透過探問,也許能進一步深思:長得好看的人不見得比較快樂;童年的不幸未必能夠代表現在的我們。我們並不需要一直不斷地思考以後的日子怎麼辦,而是帶著關心,將一部份的重心放在照顧好現在的自己,學習活在當下。

4、鬆開慣性,滋養自己

快樂,不是一條單行道,更無法只用快樂或不快樂將現況二分。試著思考如何擁有多元的選擇,而不是抓住一個東西不放。想要練習快樂,不一定要等到遙遠的未來,事實上,現在就可以去做一些自己想做的事,尤其是能夠滋養自己的事情。

先如實接納自己,有時候多一點照顧身心的嘗試,就有了讓自己有逐漸鬆開慣性模式的機會;光是鬆開或許就能變得輕鬆,也就有機會變得快樂。

三、不只是快樂和不快樂,更多的是幸福與健康

祝福他人時,人們常將快樂、健康或幸福組合在一起:祝您健康快樂、祝你幸福快樂。可以說,幸福、健康與快樂,有著很相近的特徵。

雖然我們無法具體定義快樂,但是根據上述的關聯,可以找到全世界對「健康」最具權威的單位:世界衛生組織(WHO),曾用「WHO-5幸福指標量表」,對於人們是否幸福提出了五個問題。

在過去的兩週內,您是否感受到:

* 我感到情緒開朗且精神不錯。

|

這一類的幸福指標、快樂量表,測量的是滿意度。如果一個人能滿意自己的生活、健康、工作、人際關係等面向,較能感覺到快樂。

探索「快樂」這個主題的朋友們,應該要有耐心、慢慢來,因為快樂是一場滾動式修正的歷程。即是無論遇到甚麼情況,在每個當下,都充份覺察自己的狀態、辨認出不快樂,進而做出適當的應對和調整,最終才能去除不快樂。

採訪撰文/蔡政修

醫師 — 郭豐榮

臺北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師

英國倫敦國王大學精神醫學機構兒童青少年精神醫學碩士

中國醫藥大學醫學系學士